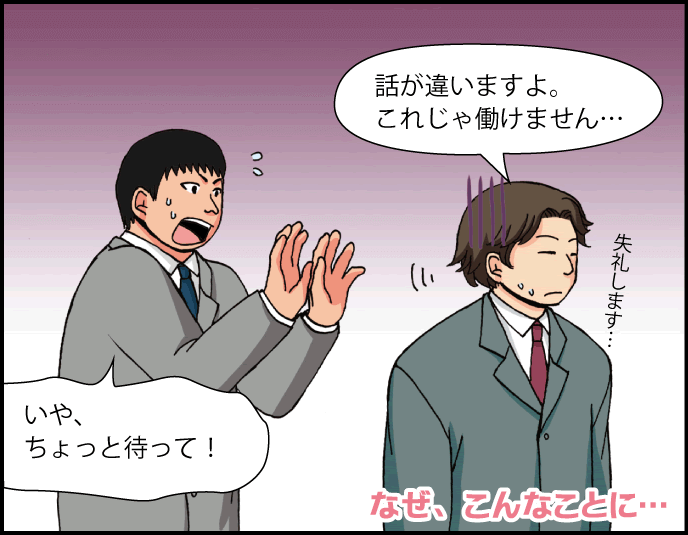

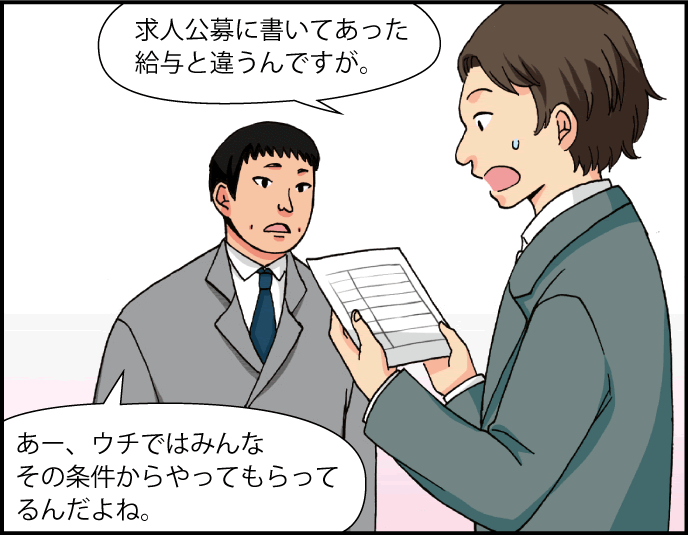

なぜ、こんなことに マンガで学ぶ求人・求職事例 > 事例一覧 > あれ? 給与が違う!

Case.3

あれ? 給与が違う!

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

マンガ解説

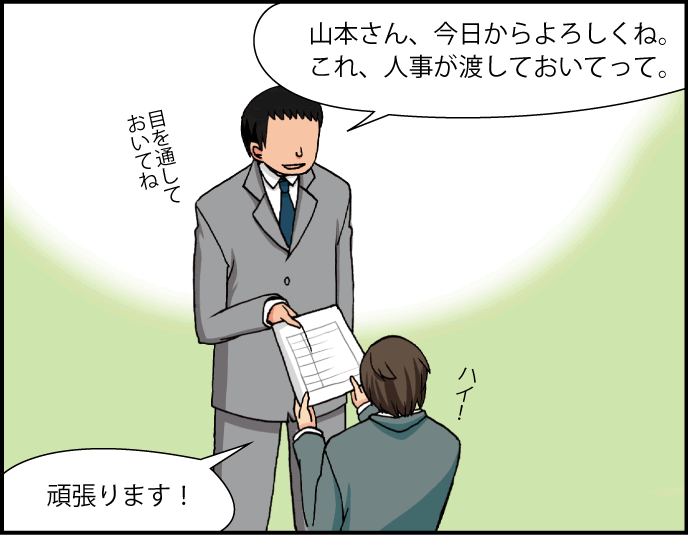

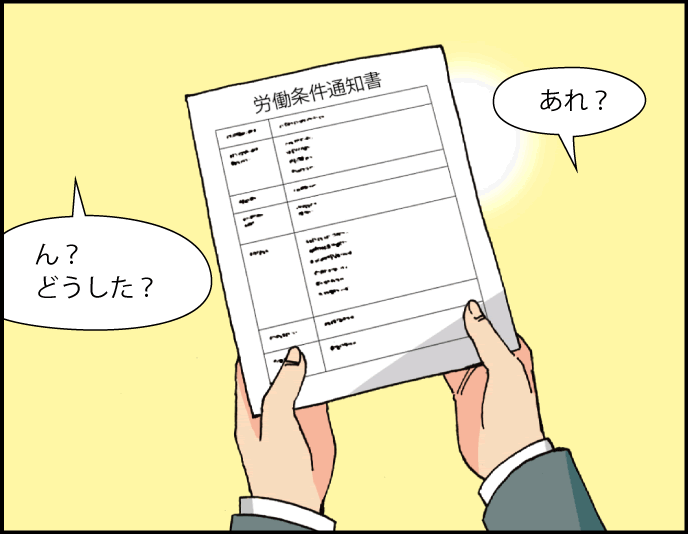

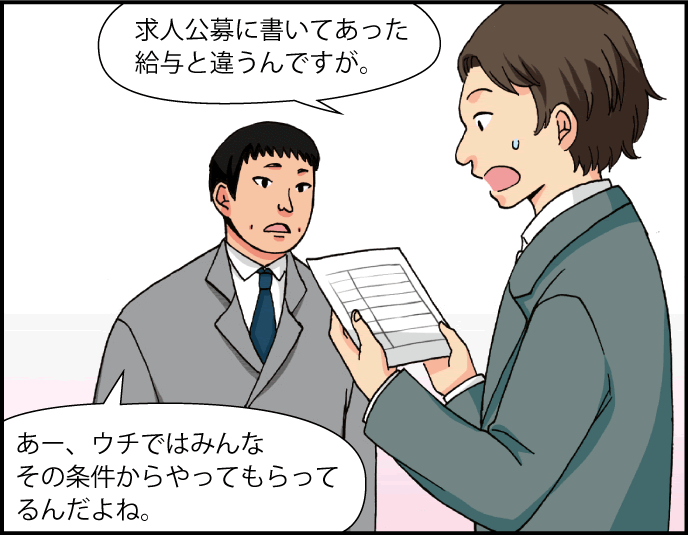

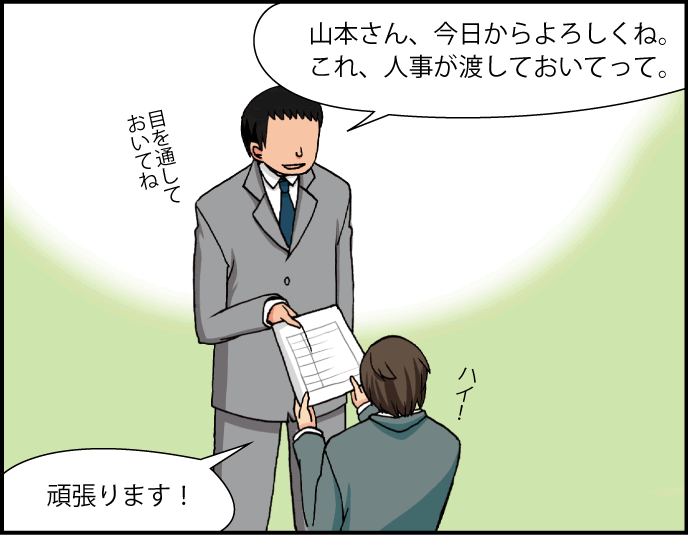

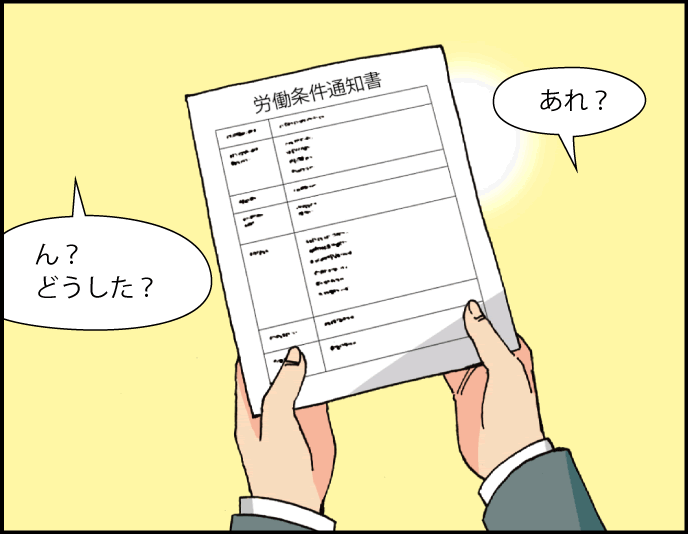

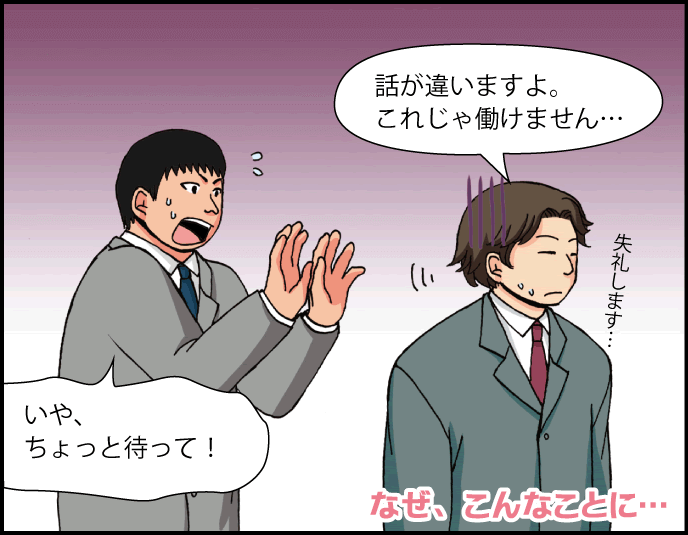

JREC-IN Portalで取り扱っている求人公募情報には、採用時に予定されている職名や待遇などの記載をお願いしています。求職者はこの情報を吟味し、自分のスキルや経歴と照らし合わせて、自分の望む条件になるべく近い求人に応募するので、きちんと記載しないとトラブルに繋がる可能性があるからです。ただ、残念ながら、このマンガのように、雇用がほぼ確実になった後(いわゆる内定状態)で、きちんとした説明もせずに、求人公募情報とは異なる待遇や職名を与える、といった求人機関もあるようです。このマンガの続きを想像すると、もしこのまま山本さんに辞職されてしまえば、また次の採用を計画しなければならず、余計な経費と手間がかかってしまう、人員が足りずに業務に支障をきたしてしまうなど、かなり困った展開になることが予想されます。労働条件は勤務開始当日ではなく、あらかじめ余裕を持って、いわゆる内定を出す前に通知することが望まれます。

似たようなケースで、面接を受けたところ、公募情報と全く異なる業務を勧められた、という事例も、求職者から報告されています。求人機関側の言い分としては、当初想定していた人材は確保できたが、その後別の業務で新たに人材が必要となったため、当初の業務を求めて応募してきた人材の履歴を見て、別の業務にも対応できるスキルを持っているだろう、と判断して面接に呼んだ、というものでした。

ですが、求職者としてみれば、わざわざ時間を取って面接に赴いているのに、自分の希望と全く異なる条件を提示されたわけです。求人機関側に対して不誠実な印象を持つであろうことは想像に難くありません。

このようなトラブルを避けるために、求人機関は、公募情報に記載する職名や待遇を、面接時や雇用契約後にも遵守することが望ましく、職名や待遇に変更があった場合には、変更が判明した段階で求職者側に通知するのがマナーであると自覚していただく必要があります。また、送られてきた履歴書などの個人情報を、軽々しく他の募集案件に転用することも避けなければなりません。

専門家コメント

募集の際に、すべての労働条件を事細かく記載する必要はありませんが、公募条件の意図的な虚偽表示は、民法上の不法行為が成立する可能性があります。この場合、求職者が採用選考を受ける過程で要した費用や機会損失も損害賠償の対象となり得ます。また、一般に、内定とは始期付・解約権留保付労働契約といわれています。したがって、給与や契約期間等を内定者の不利益に変更するには、当該内定者の同意を得るか、または、当該内定者に適用される就業規則の変更に合理的理由がなければなりません。

他方、求職者の立場からしても、給与や契約期間といった労働契約の重要事項が未定のままでは、いまだ「内定」が出ているとはいえない可能性もあります。できるだけ早期に、これらの労働契約の重要事項については確認するようにしましょう。

弁護士 鈴木 理晶

用語解説

(e-Govウェブサイト「労働契約法」 :

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128)

(厚生労働省ホームページ「労働基準法関係主要様式」 :

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)

※これは掲載時点での情報です。雇用制度は法律改正に伴い、変更される場合があります。最新の情報を常に確認するようにしてください。

2016年3月 制作