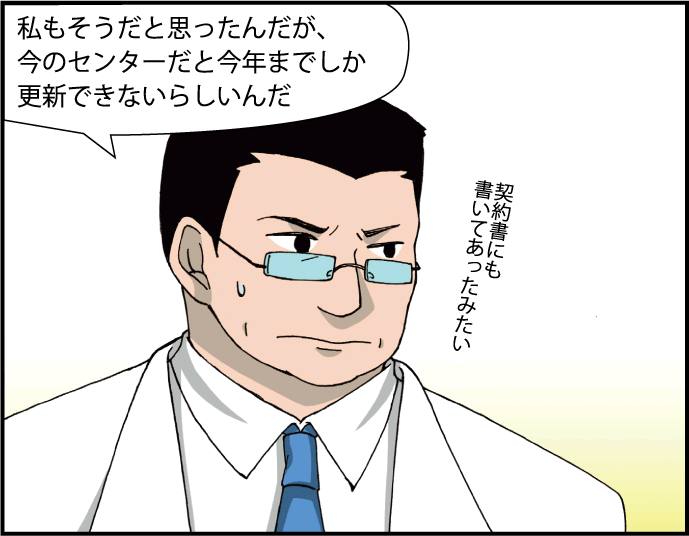

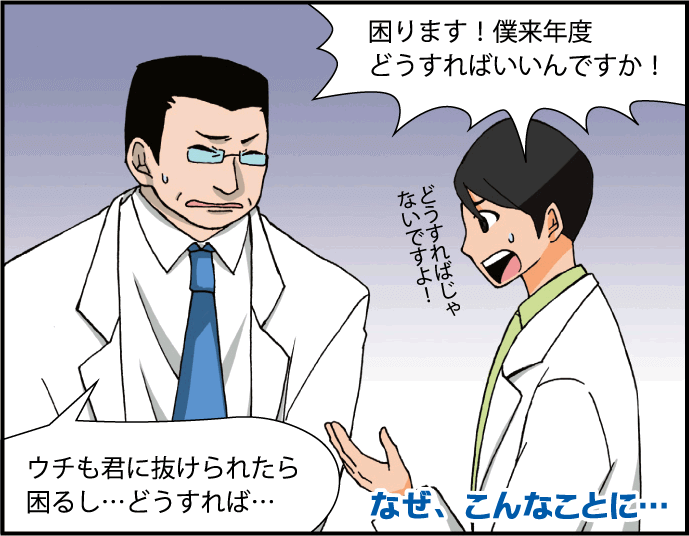

なぜ、こんなことに マンガで学ぶ求人・求職事例 > 事例一覧 > 「更新の上限」は必ずチェック!

Case.2

「更新の上限」は必ずチェック!

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

マンガ解説

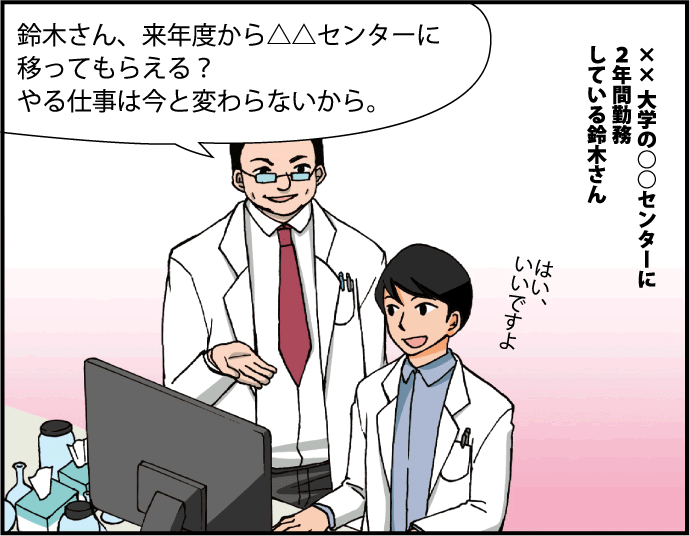

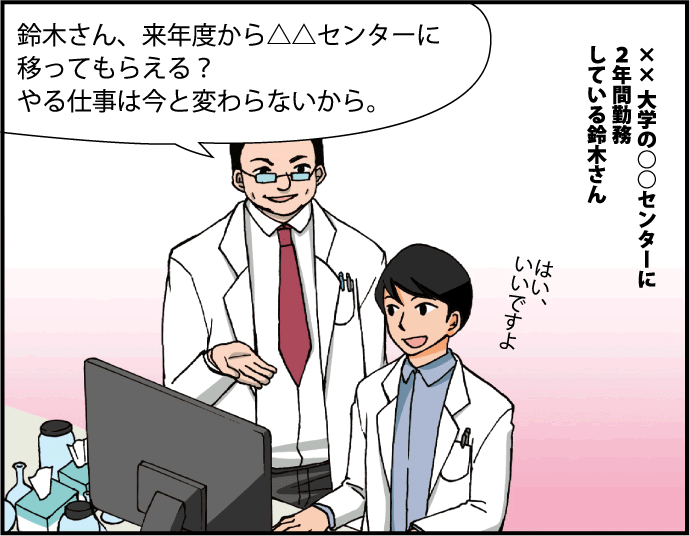

勤務を開始してから、組織改編や予算の減額といったさまざまな事情により、所属部署の変更を余儀なくされ、新たに雇用契約を結ぶケースがあります。そういった場合、このマンガのように、業務内容がほぼ同じ、さらに勤務場所も変わらない、といったことも珍しくありません。この場合、気を付けなくてはいけないのは、雇用契約を新たに締結する際の「任期」「更新回数」の確認です。上司や担当教授も、似たような転籍の指示を多く経験していることや、なかには雇用契約の詳細について無頓着な人もいるため、この確認がおろそかになってしまうことがあります。このマンガのように、「同じ勤務内容だから雇用契約の内容も同様だろう」と、きちんと確認しないまま転籍を指示してしまうといったこともあり得るのです。

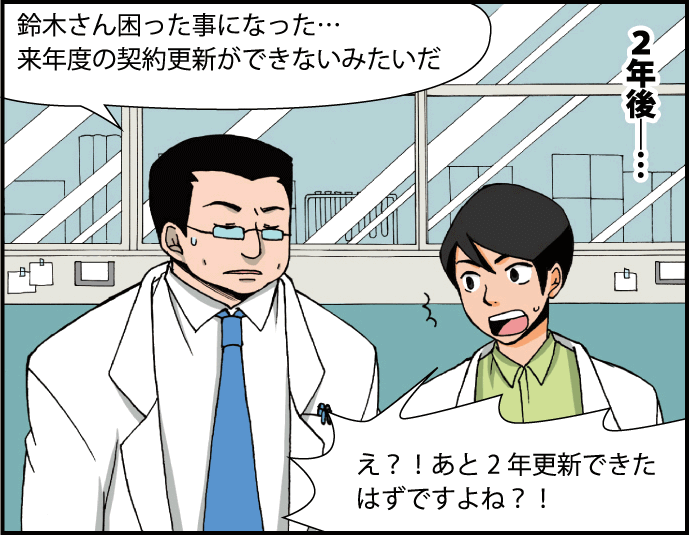

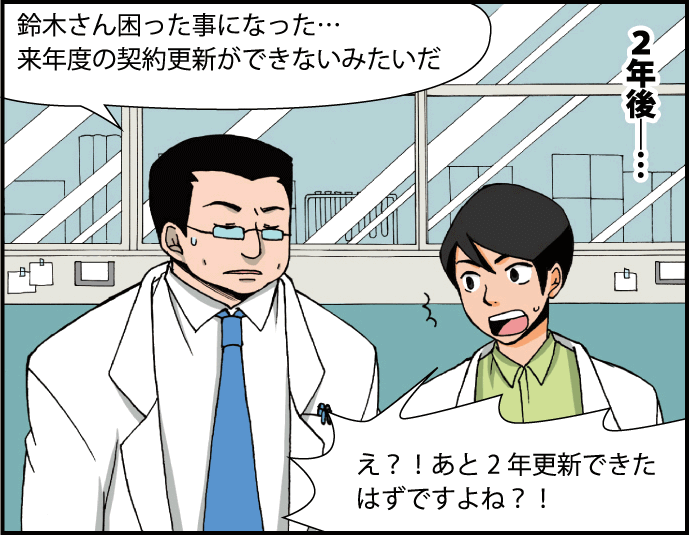

これはうっかりミスで済まされることではありません。特に大きな問題となるのは、従前の雇用契約と新たな雇用契約で、契約更新回数の上限が減少する場合です。

(画像クリックで拡大表示)

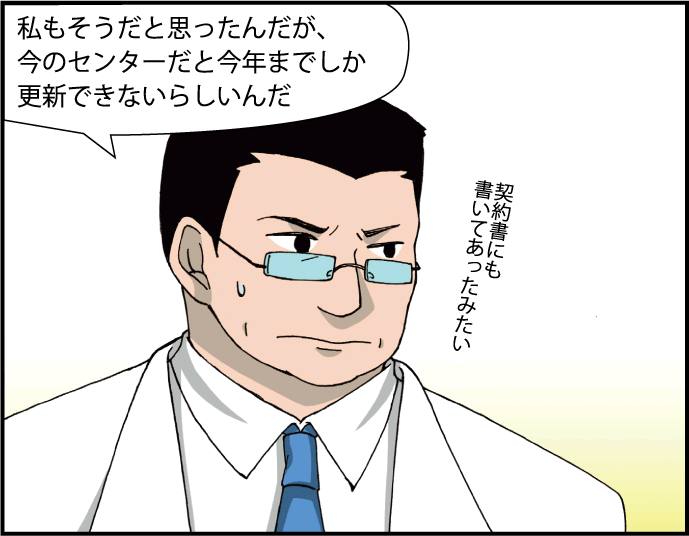

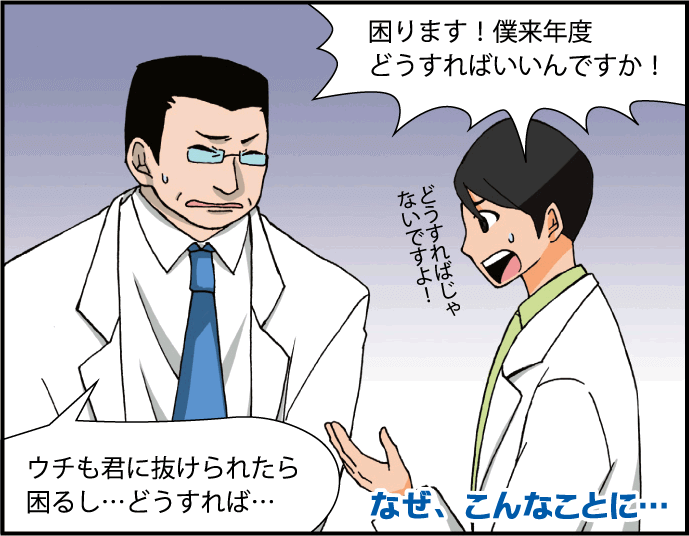

このマンガでは、4回を上限として1年ごとに更新する契約(最長5年間の勤務となる契約)を結んでいた人が、勤務開始後2回目の更新時(勤務開始後3年目)で転籍になっています。そして、従前の組織(センター等)では最長5年間勤務する契約が可能ですが、新しい組織では更新回数の上限が3回となっており、最長でも4年間しか勤務できない契約となっていました。ところが、転籍を進める際に、新しい雇用契約でも旧契約と同様に4回の更新ができるのか、上司も自分もきちんと確認しておらず、さらには、実は更新回数は従前の雇用契約から通算されることを、後から知ることになってしまいました。

その結果、この人は通算で3回目の更新による契約期間が終了した時点(4年目の契約期間が終了した時点)、つまり本人の想定よりも2年早く退職しなくてはならなくなってしまうのです。これは、雇用側にとっても大きな痛手ですし、なにより本人のキャリアプランが大きく崩れてしまうことになりかねません。

このようなトラブルを避けるためには、たとえ慣れた職場や長年付き合いのある上司からの依頼だったとしても、就業開始や転籍に伴う契約締結時には、「雇用期間」と「更新回数の上限(変更がないか)」、「どのタイミングから雇用期間や更新回数が起算されるか」をしっかり確認することが重要です。また、これらは労働条件通知書などに明記されていない場合もあります。そのような場合は遠慮せずに、求人機関に関係諸規則の確認をしましょう。

専門家コメント

使用者(雇用主)は有期雇用の雇用期間について、必要以上に短い期間を定め労働契約を反復して更新することがないよう配慮しなくてはなりません(労働契約法17条第2項)。また、使用者は、労働契約の締結に際して更新の有無を明示することが労働基準法第15条に定められています。なお、有期雇用の場合、その雇用期間が通算して一定の期間に達することによって、労働契約法に基づくいわゆる「無期転換ルール」が適用されます。大学や研究開発法人の研究者、教員等の場合は、10年以上有期雇用契約が繰り返されると無期雇用契約への転換の申込みが認められます。

しかし、求人機関の中には、有期雇用契約の雇用期間と更新回数上限を「無期転換ルール」が適用されない範囲に制限している場合もあります。

更新の有無やその条件については、労働契約を結ぶ都度、労働条件通知書などでよく確認するようにしましょう。

弁護士 鈴木 理晶

用語解説

(e-Govウェブサイト「労働基準法」 :

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049)

(e-Govウェブサイト「労働契約法」 :

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128)

(厚生労働省ホームページ「労働基準法関係主要様式」 :

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)

※これは掲載時点での情報です。雇用制度は法律改正に伴い、変更される場合があります。最新の情報を常に確認するようにしてください。

2016年3月 制作