なぜ、こんなことに マンガで学ぶ求人・求職事例 > 事例一覧 > 助教なのに!?

Case.7

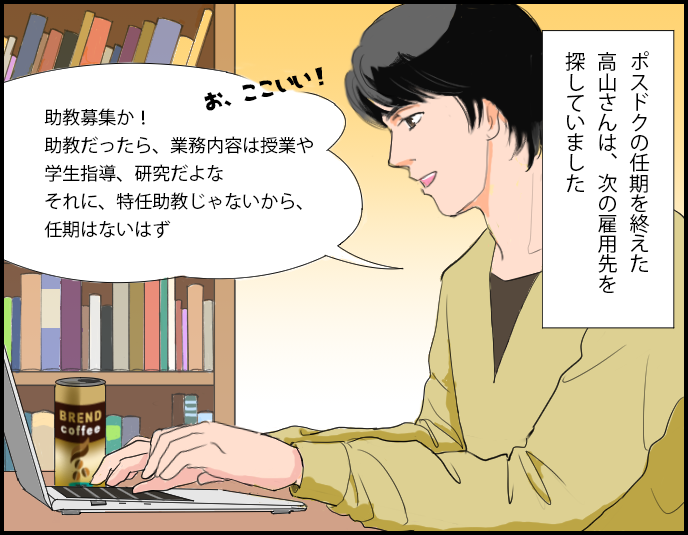

助教なのに!?

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

※ これは事実を元に構成したフィクションです。

マンガ解説

同じ職位でも大学によって職務が異なる実情

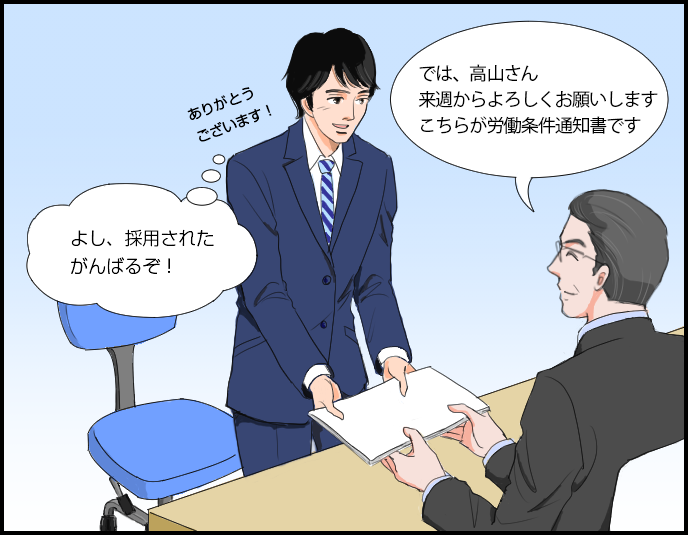

大学からの公募情報では、記載されている職位が似ていても、公募ごとに職務内容や任期等が異なります。そのため採用後このマンガのように、職位に対するイメージと実際とのギャップに落胆する、といったことも少なくありません。そういったケースを回避するためには、求職者が職位についての大学の実情を理解し、採用される前に職務内容および給与等についてよく確認する必要があります。マンガの中で高山さんは助教として採用されましたが、その職務内容は2007年4月に改正された学校教育法を基に一般的には次のように解釈されています(参照:文部科学省サイト「2.大学教員の職の在り方について」)。

「大学・学部の方針の下、実験や実習などの授業を受け持ったり、大学院生の研究指導を行う。また、研究プロジェクトの一部を教授等の補助ではなく、分担して研究することができる。」

おそらく高山さんもこのような認識でいたのでしょう。しかし、上記はあくまで学校教育法が一般的に規定したものであり、実際は各大学の実情に合わせて職務内容・役割は変わってきます。特に助教は、2007年改正前の助手の職位から助手と助教の2つに分かれてできたものであるため、まだその役割が曖昧になっている大学も少なくありません。そのため、同じ助教でも、担当授業があり教員としての側面が強い場合から、物品管理や実験補助といった補助的役割が強い場合まで、その職務内容は大学によってさまざまです。このマンガの場合は、補助的役割の強い助教であったため、高山さんの認識と食い違う結果となりました。

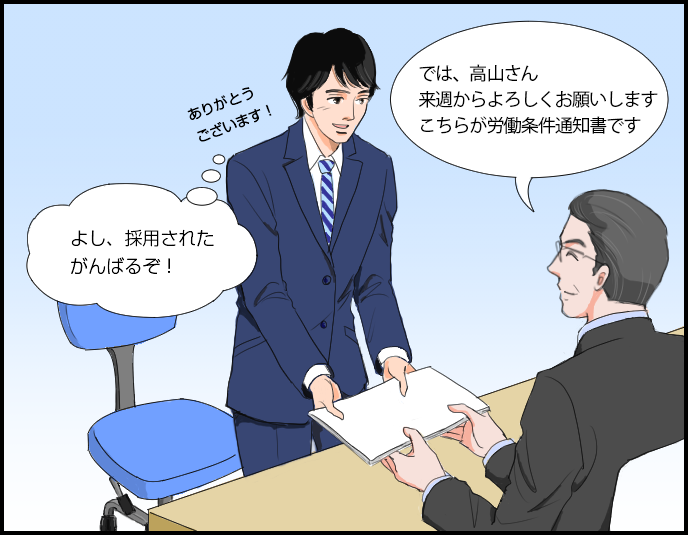

そして高山さんがさらなるショックを受けることになった原因もまた、認識の食い違いでした。最近、各職位に「特任」「特命」「特別」等の名称を付けている大学があります。任期付きの場合にそういった名称を付ける傾向があるようですが、だからといって高山さんが思い込んでいたように「名称が付いていない=任期がない」というわけではないのです。このマンガの助教は、「特任」といった名称付きではないにもかかわらず任期がありました。そこに高山さんの認識と齟齬が生じてしまったのです。

求職者への確認アドバイス

このマンガは助教についての話でしたが、他の職位でも同様に一般的な職位イメージと実際の職務内容とではズレがあります。教授、准教授、講師、助教、助手、いずれの場合でもその名称のイメージにとらわれて応募先の職務内容を決めつけることのないよう気を付けてください。そして、採用された後に後悔しないよう、求人公募情報の内容を吟味するのはもちろんのこと、面接時に各職位の位置づけ、職務内容、給与等の待遇、任期について十分に確認するようにしましょう。専門家コメント

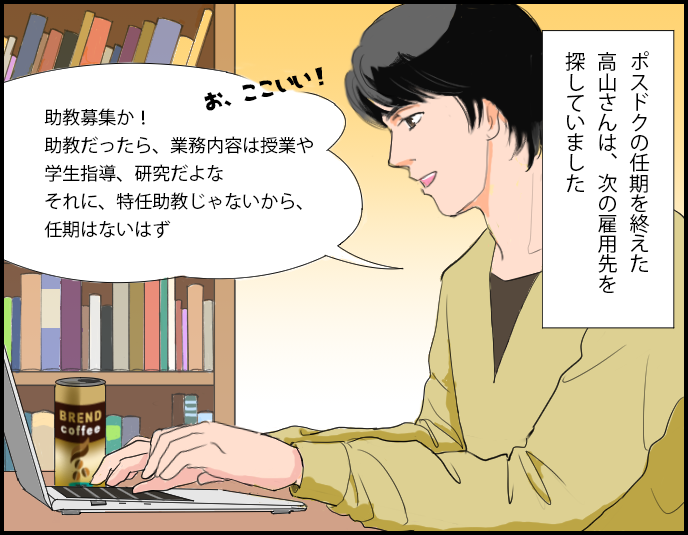

このマンガのように「助教=授業や学生指導、研究。それに特任助教じゃないから任期はないはず」などと職務内容(担当する内容)や任期等を一概に決めつけてしまうのは禁物です。学校教育法でも規定されていますが、助教など若手教員の養成においては教育面と研究面の両方が重要です。そのため求職者は、この両方の業務が職務内容と思い込んでしまうことがあります。

ただし、文部科学省のサイトには、大学教員の職の在り方について次の記載があります。「学校教育法上の職務内容についての規定は、一般的に、助教が担うこととなる主たる職務を規定するものである。このため、実際に、各大学において、助教が、どの程度、主たる職務である教育研究を行うこととなるか等、その具体的な職務内容は、各大学によって異なることはあり得る。また、助教の職務には、教育研究以外の職務も含まれ得る。」(助教の職務内容より一部抜粋)

職務については、大学によって異なるということです。

応募する場合には、どんな職務内容なのか担当する内容や任期等を確認してから応募するようにしましょう。

2級キャリアコンサルティング技能士 種市 智香子

用語解説

(e-Govウェブサイト「学校教育法」 :

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000026)

※これは掲載時点での情報です。雇用制度は法律改正に伴い、変更される場合があります。最新の情報を常に確認するようにしてください。

2017年3月 制作